Tomy jr.

アカペラなんて言わずに鼻歌を!

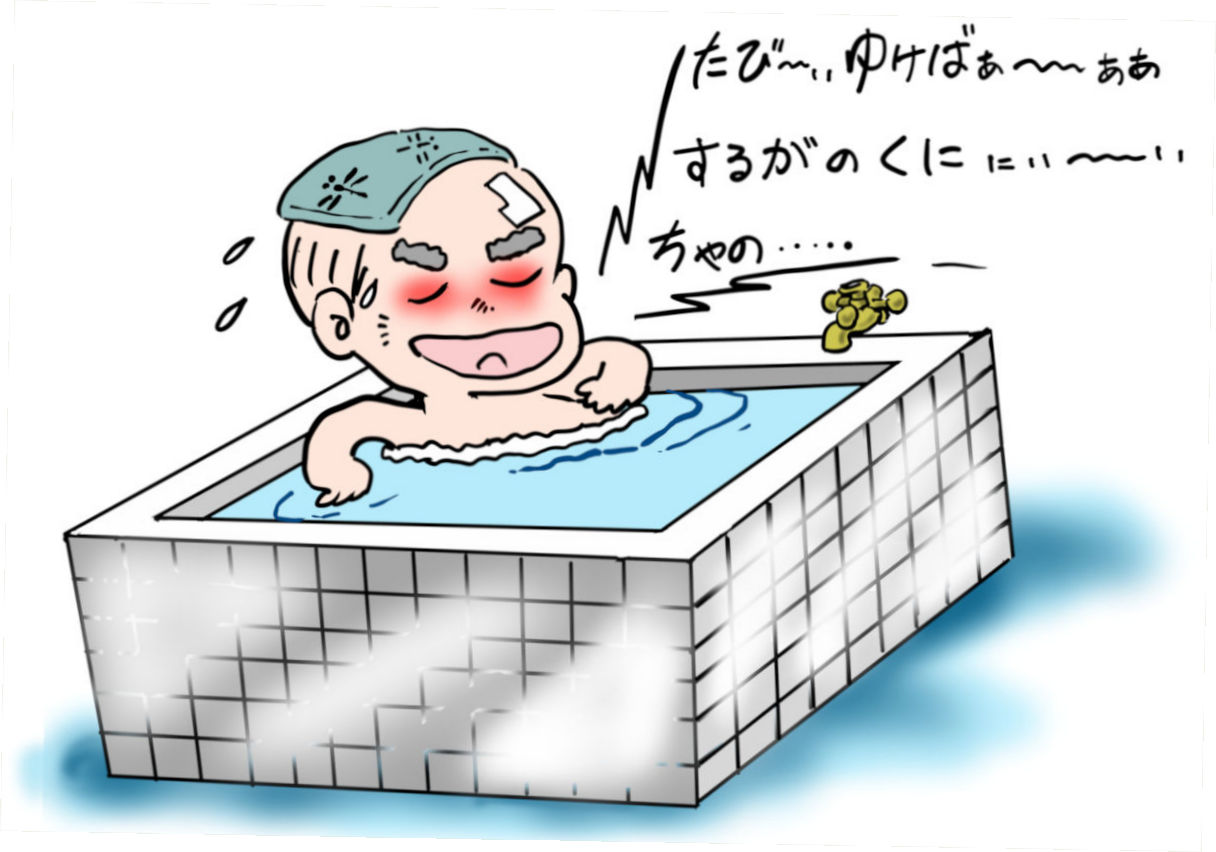

前回(スタンダードな日常から⑭)「浪曲」についてのくだりで「どんな街でも銭湯に行くと熱い湯に浸かって真っ赤な顔をした頑固親父が目を瞑って広沢虎造の十八番『清水次郎長伝』の一節『♪旅行けば~駿河の国の茶の香り~♪』を唸っていた」と書きました。これは私自身の記憶としても爺さんがすぐ目に浮かぶほどスタンダードな風景でした。

この頃は子供たちも舟木一夫の「高校三年生」やブルー・コメッツの「ブルー・シャトー」などの歌謡曲を口ずさんでいたような気がしますし、家では母親が都はるみや水前寺清子の歌を歌いながら味噌汁を作っていました。当然カラオケなど無い時代でしたから無伴奏ですが、これらは総称して「鼻歌」と呼ばれていましたよね?

ある時、ジャズヴォーカルを習っている女性に「〇〇という曲、ご存じですか?」と聞かれ、メロディもうろ覚えだったので「鼻歌」くらいならテキトーに歌えるかなというつもりで「う~ん、アカペラ(無伴奏)*でなら歌えるかも知れませんが…」と答えたら、「え?アカペラで歌えるんですか、凄い!」とマジで驚かれて暫く意味が分かりませんでした。

後で分かったのは彼女が習っているヴォーカルスクールでは通常はピアノ等の伴奏に合わせて歌うのですがたまに無伴奏つまりアカペラで歌うレッスンがあるとの事。そうなるとなかなか伴奏付きと同じように正確な音の高さや一定のテンポが保てません。だから「アカペラで歌える」とは、伴奏無しでも音程やテンポが保てる事を意味するらしいのです。

当然ながら私はそんなつもりではなく、というか私が歌ったら音程もテンポも保てるはずなどありません。要するにメロディもリズムもテンポも怪しくて、とても譜面通りに「ちゃんと歌える」自信がないので、伴奏など無く一人で「鼻歌」程度になら口ずさめるかも、という意味で「アカペラ(無伴奏)でなら」と言ったのですが…。

そこまで考えた時、いまの世の中で「鼻歌」を聴く機会が殆どない事に気が付きました。たまに自転車やLOOPなどに乗って歌を歌っている人やエレベーターから出てくる人は居ますが、ヘッドホンやイヤホンを付けているので、きっと原曲やそのカラオケを聴きながら、それに合わせて歌っているのでしょう。こういうのは「鼻歌」ではありませんよね。

そしてTVやラジオなどから聞こえてくる歌は当然のように楽器の伴奏付きです。ラップと呼ばれる最近流行の歌もリズムボックスなどに合わせて歌っています。「アカペラ」と称して無伴奏で歌っているのはゴスペラーズのように、それこそ楽器の伴奏があるかのように寸分狂わぬ音程とテンポで素晴らしく統制されてコーラスを響かせていますよね。

でも「音楽の原点」は、人間が声を出して歌うことだと思いませんか。世界中の民謡やワークソング等はみなそうでしょう。「ソーラン節」でも「南部牛追い歌」でも、船を漕ぎながら、牛を追いながらですから当然楽器の伴奏などないし、音程もその日の体調で違うでしょうしテンポだって船や牛の速度に合わせて異なったはずです。

ただ複数の人で歌ったり、他の楽器と一緒に演奏したりする場合は、音程やテンポを決めて合わせないと上手くいきません。つまり音程やテンポを楽器などと合わせるために楽譜が必要なだけであって、伴奏など無く一人で歌う、つまりアカペラのソロ歌唱には楽譜も必要ないし音程だってテンポだって歌う人のバイオリズムで決めれば良いだけの事です。

清酒のCMになっていた「♪エンヤ~会津磐梯山はタカ~ラのコリャ、ヤマよ~♪」という、あの素晴らしい歌声も無伴奏つまりアカペラのソロ歌唱ですよね?「ソーラン節」にしろ「南部牛追い歌」にしろ、あとから誰かが「これは貴重な民間芸能だ」と考えて採譜して楽譜に起こしただけであって「初めに譜面ありき」ではないはずです。

そもそも音楽を構成している音は「人間の声」と「楽器の音」の2種類しかありません。2種類をAとBとすれば、その組合せは「Aのみ」「Bのみ」「A&B」の3種類しかないのです。それなのに世の中の音楽はそのうちの「楽器のみ」「声&楽器の音」2種類しかなく、原点である「声のみ」がないという事は、私にはどうにも不自然に思えてなりません。

最近はテレビでもカラオケの採点機能で高得点を競う番組があります。勿論、余興としては面白いし、100点近い得点を取れるのは凄いと思います。でも私は「歌や音楽は本質的にそういうものじゃない」と思います。譜面や音程ありきではなく人間が心の底から自由に声を出して歌う、つまり「鼻歌こそ音(の)楽(しみ)」だと、改めて思うのです。(2025.7.14)

*:アカペラ(acappella)は、音楽用語で楽器の伴奏の無い歌唱を指す。イタリア語では「礼拝堂」を意味する単語なので「礼拝堂風に(無伴奏で歌え)」ということなのだろう。

うさおの余計な一言:室内音響的には「鼻歌」には適度な残響がないと歌えないと思っています。技術研究所時代に「無響室」と「残響室」を造りました。「無響室」では周りの反響が無いので、耳鳴りがして立っているのにも不安です。音がすぐに消えていくので声がだんだん細くなっり歌いずらいです。

「残響室」では歌うそばから前の音が被さってきて、何の音を出しているのか判然としなくなります。だんだん声が大きくなっていくので歌いずらいです。やはり、銭湯のお風呂場くらいの広さで歌うのがよろしいようです。